Общая характеристика птиц

Птицы – это класс животных, тело которых покрыто перьями. Они обладают постоянной и высокой температурой тела и активны в любое время года. Способность к полету свойственна большинству представителей этого класса. Внешнее и внутреннее строение птиц подчинено этой особенности.

Пернатые могут легко менять место жительства в зависимости от условий. Благодаря способности летать класс широко распространен, встречается в самых разнообразных условиях по всей планете. Существует около 9000 видов птиц.

Птицам также присуща ярко выраженная забота о собственном потомстве. Размножение происходит с помощью крупных, покрытых известковой оболочкой яиц.

Органы размножения и строение яйца

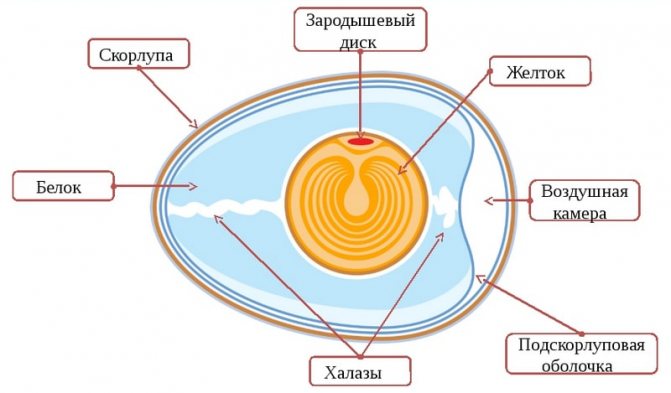

У самцов есть парные половые органы. У самки имеются только левый яичник и левый яйцевод, открывающийся в клоаку. Оплодотворение у птиц внутреннее. Внутренняя часть яйца — желток, на поверхности которого находится зародышевый диск. Желток покрыт тонкой желтковой оболочкой, к ней прикреплены с двух сторон скрученные канатиками халазы, отходящие от внутренней подскарлуповой оболочки.

Они поддерживают желток во взвешенном состоянии, так чтобы зародышевый диск всегда находился сверху, независимо от положения яйца. Подскорлуповые оболочки расслаиваются и образуют воздушную камеру. Через поры, пронизывающие известковую скорлупу, в яйцо поступает воздух и выделяются газообменные продукты жизнедеятельности зародыша.

Общее строение яйца

Зародыш в яйце у птиц развивается при определенной температуре. Поэтому взрослые птицы насиживают яйца до вылупления. В инкубаторах поддерживаются необходимые для развития зародыша температура и влажность.

Птиц делят на выводковых и птенцовых в зависимости от развития птенцов. К выводковым относятся такие птицы, у которых птенцы вылупляются из яйца развитыми, покрытыми пухом и способными сразу после обсыхания передвигаться в поисках пищи. Птенцы у птенцовых голые, слепые и не могут самостоятельно питаться.

У птиц высоко развиты сложные инстинкты, связанные с размножением и заботой о потомстве. Большинство видов птиц проявляет заботу о своем потомстве. Они кормят птенцов, согревают их, спасают от перегрева солнечными лучами, поддерживают чистоту в гнезде, защищают от врагов и т. д.

Внешнее строение птиц

Тело птицы состоит из головы, подвижной шеи, каплевидного туловища и конечностей. Кожа — тонкая и сухая из-за отсутствия кожных желез. У большинства птиц существует железа, служащая для смазывания перьев – копчиковая. Особенно хорошо она развита у водоплавающих. Секрет, выделяемый железой, служит для сохранения эластичности перьев и предотвращает их намокание. У некоторых видов (страусов, попугаев, голубей, дроф) функцию смазывания осуществляют специальные пудровые перья, при обламывании образующие порошок.

У пернатых могут присутствовать различные разрастания на клюве, ногах, голове. У некоторых видов птиц (например, хищных и попугаев) основание клюва закрыто мягкой восковицей. На ногах могут быть пластины, бахромки, перепонки.

Внешнее и внутреннее строение птиц напрямую зависит от образа жизни. Форма тела, головы, лап и хвоста, крыльев может быть самой разнообразной. Все это зависит от среды обитания и способа добывания пищи.

Выделительная система

Выделительная система у птиц представлена такими органами, как почки, мочеточники, клоака. Особенностью выделительной системы является отсутствие мочевого пузыря. Экскременты (помёт) в организме у пернатых смешиваются с мочой и выводятся через клоаку. У некоторых видов птиц, которые обитают в пустыне или на море (страусы, пустынные курочки, чайки, пеликаны), есть дополнительные органы выделительной системы – специальные солевые железы. Их функцией является выведение (через ноздри) из организма птицы избытка солей.

Внешнее строение птиц. Оперение

Только классу птиц присущ перьевой покров, поэтому их называют также пернатыми. Оперение плотно прилегает к телу и придает ему обтекаемую форму. Покров легкий и хорошо сохраняет тепло, что помогает насиживать яйца. Некоторые перья, благодаря своему строению, обеспечивают возможность полета (рулевые и маховые).

Сами перья представляют собой производные кожи, сродни чешуе пресмыкающихся. Строение пера таково: ствол его состоит из плотного стержня, заканчивающегося очином (пустотелым концом). К стержню присоединены опахала. Они состоят из роговых пластинок — бородок. От стержня отходят бородки, имеющие ответвления, называющиеся бородочками. Часть их усыпана крючками, которыми они соединяются с соседними бородочками без крючков. Крупное перо может состоять их миллиона бородочек.

Такое строение обеспечивает плотность опахала. Во время полета через перо может пройти совсем немного воздуха. Если бородочки рассоединятся, то птица поправит их клювом при чистке перьев.

По функциональности перья можно разделить на две группы: пуховые и контурные. У пуховых перьев опахало неплотное. Также есть и просто пух — перья, состоящие практически из одних бородочек, с неразвитым стержнем. Есть и щетинковые перья, которые, наоборот, состоят из стержней, практически без бородочек. Существуют и волосовидные перья, на которых возлагается функция осязания. Контурные перья можно разделить на маховые, рулевые, кроющие и покровные. Каждый вид пера выполняет свою функцию. Разнообразный цвет перьев обусловлен наличием пигментов.

Костно-мышечная система

Особенности внутреннего строения птиц связаны с признаком, присущим только пернатым – способностью к полету. Скелет птицы легок, но при этом обладает большой прочностью, состоит из тонких полых костей. В него входит череп, позвоночник, пояса конечностей и кости конечностей. Скелет защищает внутренние органы.

Внутреннее строение птиц предполагает большой объем черепа. Глазницы увеличены, челюсти образуют клюв, зубы отсутствуют. Позвоночник разделяется на 5 отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой. Позвонки шейного отдела имеют особое строение, благодаря которому птица может поворачивать голову на 180 градусов.

Грудные позвонки срастаются и образуют единую кость, к которой прикреплены ребра. У летающих видов птиц на грудине имеется киль. Это крупный вырост, на который крепятся мощные мышцы крыла. Позвонки поясничного и крестцового отдела также срастаются, чтобы служить надежной опорой для таза, а хвостовые срастаются в единую копчиковую кость, чтобы стать опорой для рулевых перьев.

Плечевой пояс составляют три пары костей: ключицы, лопатки и вороньи кости. Крыло состоит из плечевой кости, предплечья и костей кисти. Кости таза срастаются с позвонками и служат опорой для нижних конечностей. Нога состоит из бедра, голени, цевки (несколько сросшихся костей стопы) и пальцев.

Мышцы птицы, расположенные от киля к плечу, обеспечивают работу крыльев. У летающих пернатых мускулатура в этой части особенно хорошо развита. Мышцы шеи обеспечивают движение головы. Интересно внутреннее строение птиц в области строения мышц и сухожилий нижних конечностей. Через суставы ног тянутся сухожилия, которые оканчиваются в пальцах. Когда птица садится на дерево и сгибает ноги, сухожилия натягиваются и пальцы обхватывают ветку. Благодаря этой особенности птицы могут спать на ветках, их пальцы не разжимаются.

Мышечная система у птиц

Ноги крылья и прочие часть тела птицы, приводятся в движение с помощью примерно 175 различных скелетных попречнополосатых мышц. Эти мышцы еще называют произвольными, поскольку их сокращения могут контролироваться сознанием и, соответственно, они могут быть произвольными. Как правило, эти мышцы парные, расположенные симметрично на правой и левой стороне тела.

Основными мышцами обеспечивающими полет являются грудная мышца и надкоракоидная. И та и другая мышца начинаются на грудине. Наиболее крупная мышца – грудная. Она тянет крыло вниз обусловливая самым движение птицы в воздухе вверх и вперед. А надкоракоидная мышца поднимает крыло вверх, в противоположном работе грудной мышцы направлении, подготавливая его к очередному взмаху. Надо сказать, что у индейки и домашней курицы, эти две мышцы считаются «белым мясом», тогда как остальные мышцы относятся к «темному мясу».

Мышечная система птиц.

Кроме скелетной произвольной мускулатуры, птицы имеют, как и прочие позвоночные, гладкую мускулатуру, которая слоями залегает в стенках органов мочеполовой, пищеварительной, сосудистой и дыхательной систем. Кроме этого гладкие мышцы есть и в коже. Именно ими обусловлены движения перьев. Есть гладкая мускулатура и в глазах: благодаря ей обеспечивается фокусировка изображения на сетчатке. Такую мускулатуру в противоположность поперечно-полосчатой именуют непроизвольной мускулатурой, поскольку она работает без волевого контроля.

Пищеварительная система

Продолжаем изучать внутреннее строение птиц. Общая характеристика начинается с первого отдела пищеварительной системы – клюва. Он представляет собой кости челюстей, покрытые роговыми чехлами. Форма клюва зависит от способа добывания пищи. Зубов у пернатых нет. Пища проглатывается целиком, от крупного куска с помощью клюва птица может отрывать подходящие кусочки.

Пищевод пернатых способен значительно растягиваться. Некоторые виды птиц могут заполнять его едой и не испытывать дискомфорта. В конце пищевода может иметься зоб – специальное расширение, приспособленное для запаса пищи.

Желудок птицы состоит из железистого и мускульного отдела. В первом происходит выделение желудочного сока, который размягчает пищу, а во втором идет ее перетирание. Этому процессу способствуют камешки, которые глотают пернатые. За желудком следует кишечник, оканчивающийся клоакой. В клоаку также открываются мочеточники и выводные пути органов размножения.

Внутренние системы

Строение внутренних органов птиц отличается от внутреннего строения других животных. Это опять же обусловлено тем, что птицы имеют склонность к длительному полёту.

Рис 3. Внутреннее строение птиц

Птицы имеют семь внутренних систем, которые взаимосвязаны друг с другом:

- костно-мышечная системы (кости птиц лёгкие, полые; объём черепа – большой; к грудинному килю крепятся самые крепкие мышцы – мышцы крыла; благодаря особому строению мышц и сухожилий конечностей птицы могут спать, сидя на ветке, обхватив её пальцами);

- пищеварительная система (строение: клюв, в котором нет зубов – пищевод, способный растягиваться – зоб, в котором некоторые виды пернатых хранят запасы пищи – желудок, состоящий из двух отделов: железистого и мускульного – кишечник – клоака);

- дыхательная системы (у птиц, которые вынуждены летать, есть не только лёгкие, но и дыхательные мешки, которые обеспечивают нормальное дыхание и поступление кислорода в лёгкие во время долгого полёта; например, голубь во время полёта делает до 400 вдохов, а в режиме покоя всего 26);

- кровеносная система (наиболее сложная, состоит из двух кругов кровообращения, отдельных друг от друга и четырёхкамерного сердца с двумя желудочками и двумя предсердиями; сердце у птиц бьётся часто, особенно во время полёта, кровь максимально насыщена сахарами и кислородом, но метаболизм у птиц также очень быстрый);

- нервная система и органы чувств (лучше всего развито зрение и слух, обоняние развито слабо; увеличен мозжечок, отвечающий за координацию, глазные узлы и передний мозг; в основном поведение птиц инстинктивно, но некоторые особи способны к обучению);

- выделительная система (состоит из мочеточника, выходящего в клоаку; мочевого пузыря у птиц нет);

- половая система (различна у самцов и самок; яйцекладка – основной способ размножение птиц; яйцеклетка самки увеличивается и постепенно превращается в яйцо, которое полностью обеспечивает зародыша птицы всеми питательными веществами; зародыши нуждаются в тепле, поэтому родители по очереди согревают яйцо теплом своего тела, пока птенец не вылупится из яйца.

Во втором отеле желудка идёт перетирание уже размягчённой пищи. Это процесс происходит быстрее из-за камешков, которые глотают птицы.

Рис 4. Птицы: от внутренних систем до внешнего вида

Дыхательная система

Продолжаем изучать внутренние органы птиц. Внутреннее строение птиц подчинено необходимости обеспечивать полет. Касается это и дыхательной системы, которая представлена не только легкими, но и воздушными мешками, расположенными в свободном пространстве между внутренними органами. Эти мешки соединены с легкими, и на них возложена важная функция обеспечения дыхания во время полета. В покое птица дышит легкими, работая грудной клеткой.

В полете, благодаря работе крыльев, воздушные мешки увеличиваются и сокращаются, подавая воздух в легкие. Чем быстрее птица машет крыльями, тем чаще происходит сокращение воздушных мешков. Например, голубь в покое делает 26 вдохов, а в полете – до 400. Благодаря активной циркуляции воздуха, организм птицы охлаждается. Обогащенный кислородом воздух из дыхательных мешков поступает в легкие, что не позволяет птице задохнуться.

Внутреннее строение птицы презентация к уроку по биологии (7 класс)

Слайд 1

Внутреннее строение птицы

Слайд 2

Особенности внутреннего строения птиц в связи с приспособленностью к полету

Слайд 3

Внутреннее строение Внутренние органы птиц имеют сложное строение, в результате чего новый уровень развития: — высокая и постоянная температура тела, не зависящая от внешней среды; — четырёхкамерное сердце, в котором происходит полное разделение артериальной крови и венозной; — срастание многих костей , наличие цевки; — наличие воздушных мешков; — более высокий уровень развития центральной нервной системы .

Слайд 4

В расширении пищевода – зобе – пища может временно храниться, размягчаясь; в мускульном отделе желудка пища тщательно перетирается; в железистом отделе желудка и кишечнике пища быстро переваривается под действием ферментов; толстая кишка впадает в клоаку. Особенности внутреннего строения птиц в связи с приспособленностью к полету Пищеварительная система

Слайд 5

Пищеварительная система Рот; Глотка; Пищевод; Зоб; Железистый желудок; Мускульный желудок; Печень; Поджелудочная железа; Тонкая кишка; Толстая кишка; Клоака.

Слайд 6

Бронхи, пронизывающие небольшие лёгкие, соединены с десятком воздушных мешков. При вдохе воздух поступает в лёгкие и в мешки, при выходе в лёгкие проходит насыщенный кислородом воздух из воздушных мешков. Таким образом увеличивается интенсивность газообмена ( принцип двойного дыхания) Кроме того, воздушные мешки позволяют изменять плотность тела при нырянии, а также предохраняют внутренние органы от перегрева, удаляя избыток тепла Особенности внутреннего строения птиц в связи с приспособленностью к полету Дыхательная система

Слайд 7

Дыхательная система птиц Трахея; Передние воздушные мешки; Лёгкие; Задние воздушные мешки.

Слайд 8

Птицы – теплокровные животные с интенсивным обменом веществ и температурой тела 38–45 °C. Интенсивное кровообращение обеспечивается большим объёмом четырёхкамерного сердца и большей частотой его сокращения (до 1000 ударов в минуту у колибри). У птиц два круга кровообращения. Особенности внутреннего строения птиц в связи с приспособленностью к полету Кровеносная система

Слайд 9

Кровеносная система птиц Сердце; Сонная артерия; Правая дуга аорты; Спинная аорта; Задняя полая вена; Передняя полая вена; Лёгочная артерия; Лёгочная вена; Капиллярная сеть.

Слайд 10

Головной мозг достаточно большой, развиты большие полушария и мозжечок. У птиц хорошо развиты зрение, слух и чувство равновесия; Глазные яблоки большие и малоподвижные; ограниченность поля зрения компенсируется подвижностью шеи. Слух особенно хорошо развит у охотящихся в темноте птиц; Особенности внутреннего строения птиц в связи с приспособленностью к полету Нервная система Головной мозг; Спинной мозг; Периферическая нервная система.

Слайд 11

Мочеполовая система птиц Почка; Мочеточник; Клоака. Семенники; Семяпроводы; 6. Яичник; 7. Воронка яйцевода; 8. Яйцевод; 9. Рудимент правого яйцевода.

Слайд 12

Органы выделения птиц – крупные бобовидные тазовые почки. Мочевой пузырь отсутствует. У самцов развиты парные половые железы – семенники, в то время как у самок сохраняются только левый яичник и яйцевод. Семяпроводы от семенников впадают в клоаку. органы размножения и выделения Особенности внутреннего строения птиц в связи с приспособленностью к полету

Слайд 13

Особенности строения птиц

Слайд 14

Выводы: Птицы – типичные представители животных, относящихся к типу Хордовые. Птицы более высокоорганизованы по сравнению с пресмыкающимися. Большинство представителей класса приспособлены к полёту.

Слайд 15

Список источников Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов, 7 класс, Москва, «Дрофа», 2003. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. Животные, 7 класс, Москва, издательский , 2001. Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков, 7 класс, С.-Петербург, «Паритет», 2001. Электронный учебник «Открытая Биология», ООО «Физикон», 2002.

Кровеносная система птиц

Особенности внутреннего строения птиц можно найти и изучая кровеносную систему, которая представлена двумя кругами кровообращения и четырехкамерным сердцем. Большой и малый круги кровообращения полностью разобщены, то есть артериальная и венозная кровь не смешиваются. Сердце состоит из двух предсердий и двух желудочков.

Сердечная мышца способна ускорять свою работу в десятки раз, например в покое сердце голубя сокращается 165 раз в минуту, а во время полета – 550 раз. Особенности строения кровеносной системы пернатых вызваны высоким уровнем метаболизма. Сердце имеет большой объем, пульс частый, кровь насыщена кислородом и сахарами – все это обеспечивает как интенсивное снабжение всех органов необходимыми веществами, так и быстрое удаление продуктов метаболизма.

Внутреннее строение и размножение птиц

Какие особенности имеет пищеварительная система птиц?

Птицы ведут активный образ жизни и имеют постоянную температуру тела, поэтому им необходимо большое количество энергии, которую они получают из пищи. Птицы потребляют много корма и быстро переваривают его благодаря интенсивному пищеварению.

Пищу птицы захватывают клювом. Затем через роговую полость она поступает в длинный пищевод. У многих птиц в нем имеется объемистое расширение – зоб. Выделяемая стенками зоба жидкость размягчает пищу. Из нижней части пищевода пища переходит в желудок. Он у птиц состоит из двух отделов: железистого и мускульного. В железистом отделе на пищу действует пищеварительный сок. Далее она направляется в мускульный отдел желудка. Мощные складчатые мышечные стенки этого отдела сокращаются и размельчают пищу, как жернова. Перетиранию пищи здесь помогают и мелкие камешки, которые заглатывают многие птицы. Из желудка пища поступает в двенадцатиперстную кишку, сюда же открываются протоки поджелудочной железы и желчные протоки печени. Из двенадцатиперстной кишки пища продвигается в тонкую, а затем в толстую кишку, которая заканчивается клоакой. Из нее непереваренные остатки удаляются наружу (рис. 80). Рис. 80. Система внутренних органов птиц

Какие органы выделения имеются у птиц?

Органы выделения птиц – почки. Они довольно большие и расположены в задней части туловища. От почек отходят мочеточники, по которым моча сразу поступает в клоаку и быстро удаляется наружу, что важно для облегчения тела птиц в полете.

В чем особенность строения органов дыхания птиц?

Органы дыхания птиц своеобразны. Легкие небольшие, плохо растягивающиеся, соединены воздушными мешками. Они располагаются между внутренними органами и мышцами, а их ответвления распределены под кожей и во внутренних полостях костей. Вдыхаемый птицей воздух проходит через легкие и поступает в воздушные мешки, которые во много раз превышают легкие по объему. Выдыхаемый воздух выталкивается из мешков и снова проходит через легкие. Таким образом, интенсивность газообмена значительно увеличивается. Воздух, наполняющий воздушные мешки, предохраняет птицу от перегрева при усиленной работе организма во время полета.

В чем различия в строении кровеносной системы птиц и пресмыкающихся?

В отличие от пресмыкающихся у птиц сердце четырехкамерное (рис. 81). Оно состоит из двух предсердий и двух желудочков с полной перегородкой между левой и правой частями. Поэтому артериальная и венозная кровь нигде не смешиваются. Рис. 81. Строение головного мозга и сердца птиц По большому кругу кровообращения из левого желудочка сердца ко всем органам по артериям поступает насыщенная кислородом артериальная кровь. Там через капилляры она отдает клеткам кислород и насыщается углекислым газом. Эта насыщенная углекислым газом венозная кровь по венам поступает в правое предсердие. По малому кругу кровообращения венозная кровь из правого желудочка поступает в легкие, где обогащается кислородом и отдает углекислый газ. Обогащенная кислородом кровь из легких попадает в левое предсердие, а далее в желудочек и вновь движется па большому кругу.

Сердце у птиц сокращается чаще, чем у пресмыкающихся. Поэтому кровь разносится по телу быстрее, и все органы лучше снабжаются кислородом и питательными веществами. Благодаря этому обмен веществ у птиц протекает очень интенсивно и они имеют постоянную высокую температуру тела.

Каково значение головного мозга у птиц?

Нервная система птиц состоит из тех же отделов, что и у других позвоночных животных. По сравнению с пресмыкающимися в головном мозге птиц хорошо развиты большие полушария переднего мозга. Поэтому птицы обладают более совершенным приспособительным поведением. Увеличение зрительных долей среднего мозга связано с хорошим зрением птиц. Особенно развит у птиц мозжечок, который является центром координации и согласованности движений в полете.

Благодаря чему птицы хорошо ориентируются в окружающей среде?

Птицы прекрасно ориентируются в пространстве благодаря хорошо развитым органам чувств. Они обладают отличным зрением. Поэтому способны при быстром движении в воздухе с далекого расстояния оценивать обстановку. У птиц развито цветовое зрение (они различают основные цвета, их оттенки и сочетания), голосовые средства общения и слух. Менее развито у многих из них обоняние.

В чем заключаются особенности строения органов размножения птиц?

Органы размножения птиц очень компактны, и только с наступлением сезона размножения они сильно увеличиваются.

В брюшной полости самца имеется пара бобовидных семенников. От каждого из них отходит семявыносящий канал, впадающий в клоаку.

У самки обычно развит один яичник. В период размножения он содержит яйцеклетки, находящиеся из разных стадиях формирования. Созревшая яйцеклетка в виде шарообразного желтка поступает из яичника в яйцевод. В его верхней части происходит оплодотворение, и образующееся яйцо покрывается белком. Продвигаясь по яйцеводу, яйцо покрывается подскорлуповыми оболочками, затем известковой скорлупой. Из яйцевода яйцо поступает в клоаку и выходит наружу.

Какое строение имеет яйцо птиц?

Получить представление о внутреннем строении яйца птицы можно, рассмотрев хорошо знакомое всем куриное яйцо.

Основную часть яйца составляют желток и белок. Шарообразный желток отделен от белка тонкой оболочкой. Содержимое желтка – это запас питательных веществ и воды для зародыша. Очень маленький, только что начавший развиваться зародыш находится в зародышевом диске – небольшом беловатом пятнышке, расположенном на поверхности желтка.

Желток со всех сторон окружен белком. В полужидком белке видны более плотные шнуры – халазы. Они поддерживают на весу желток в середине белка. Белок предохраняет желток от повреждений и служит дополнительным источником воды для зародыша.

Снаружи белок покрыт двумя подскорлуповыми оболочками. На тупом конце яйца они расходятся, и между ними образуется воздушная камера, благодаря которой объем содержимого яйца может изменяться при перемене температуры.

От механических повреждений яйцо защищено известковой скорлупой. Она пронизана мельчайшими порами, через которые происходит газообмен между развивающимся зародышем и внешней средой.

Снаружи скорлупа покрыта очень тонкой пленкой. Она проницаема для воздуха, но препятствует проникновению внутрь яйца бактерий (рис. 82). Рис. 82.

Практическая работа. Изучение строения куриного яйца

Возьмите два куриных яйца – сырое и сваренное вкрутую. Рассмотрите форму яйца. С вареного айда снимите скорлупу и рассмотрите ее с помощью лупы. Видны ли поры? Надломите пинцетом скорлупу и потяните ее кусочек вниз. Рассмотрите подскорлуpовую оболочку. Найдите на тупом конце яйца на внутренней стороне скорлупы воздушную камеру. Разрежьте вареное андо и обратите внимание на положение желтка. Зарисуйте куриное яйцо в разрезе.

Разбейте скорлупу сырого яйца коротким ударом посередине. Вылейте содержимое яйца в блюдце так, чтобы желточная оболочка не порвалась. Рассмотрите белок и желток. Найдите на желтке беловатое округлое пятнышко – зародышевый диск. Найдите в белке плотные шнуры – халазы. Проколов поверхность желтка, убедитесь в наличии желточной оболочки – желток растекается.

Запишите в тетради выводы о строении яйца.

Вопросы и задания

- Выпишите из текста параграфа научные термины, обозначающие новые понятия, и найдите их определенна в учебнике, энциклопедическом словаре, Интернете.

- Проанализируйте текст параграфа и объясните, почему птицы употребляют большое количество пищи.

- Используя текст параграфа и информацию, представленную на рисунке 80, составьте план рассказа об особенностях внутреннего строения птицы.

- Изучите строение куриного яйца (сырого и сваренного вкрутую) и сравните его с изображением, представленным на рисунке 82 учебника.

Органы чувств

Органы обоняния у пернатых развиты слабо. Большинство птиц лишено возможности различать запахи. Внутреннее строение птиц, особенно органов слуха, более развито, чем у пресмыкающихся. Органы слуха представлены внутренним, средним и наружным ухом. Последнее состоит из глубокого наружного слухового прохода, обрамленного кожными складками и специальными перьями.

У птиц хорошо развиты органы зрения. Глаза большого размера и сложного строения, хорошей чувствительности. Цветное зрение развито лучше, чем у многих других животных. Птицы различают большое количество оттенков. При высокой скорости движения во время полета зрение позволяет оценить обстановку с большого расстояния, но и предметы, находящие в нескольких сантиметрах, птица видит отчетливо.

Опорно-двигательная система птиц

Опорно-двигательная система птиц претерпевает ряд существенных изменений, связанных с полетом. Это касается как скелета, так и мышечной системы.

Кости птиц становятся более легкими, во многих есть полости. Многие кости скелета срастаются между собой, что дает дополнительную прочность во время полета.

Череп птиц прочный с большими глазницами. Клюв образован челюстями, покрытыми роговыми чехлами (надклювье и подклювье). Клюв разных видов птиц приспособлен к добыванию и обработке определенных видов пищи. Зубы отсутствуют у всех птиц.

Шейный отдел позвоночника отличается большой подвижностью. Количество позвонков зависит от вида птиц. Грудные позвонки срастаются. Также срастаются поясничные, крестцовые и первые хвостовые позвонки, образуя сложный крестец, дающий мощную опору тазовому поясу и задним конечностям. Последние хвостовые позвонки также срастаются, к ним крепятся рулевые перья.

От грудных позвонков отходят ребра. Каждое ребро птицы состоит из верхней и нижней части, подвижно соединенных между собой. Нижние части ребер прикреплены к достаточно большой грудине. Ребра птиц имеют крючковидные отростки. У подавляющего большинства птиц от грудины отходит киль, к которому крепятся мощные мышцы, обеспечивающие подъем и опускание крыльев в полете.

Плечевой пояс птиц состоит из удлиненных лопаток (лежат вдоль позвоночника), мощных коракоидов (соединены с началом грудины) и ключиц. Ключицы срастаются между собой и образуют вилочку, которая играет роль своеобразной распорки при движении крыльев. Кости передних конечностей гомологичны таковым у пресмыкающихся. В крыле птиц сохраняется плечевая, локтевая и лучевая кости. Однако ряд костей запястья и пясти срастаются между собой образуя пряжку. Пальцы на крыльях у птиц редуцируются, остаются только три, из которых хорошо развит только один.

Кости тазового пояса (подвздошные, седалищные и лобковые) сращены между собой с каждой стороны и неподвижно приращены к сложному крестцу. Обе лобковые кости между собой не срастаются. Также между собой не срастаются седалищные кости. Это делает таз птицы открытым, что дает возможность нести крупные яйца. Скелет задней конечности состоит из бедренной кости, костей голени, цевки, пальцев (обычно четыре, три из которых повернуты вперед). Цевку образует ряд костей предплюсны и кости плюсны.

Мышцы птиц более дифференцированы, чем у пресмыкающихся. Кроме того в ряде отделов мышечная система очень мощная. Так у птиц сильно развиты грудные и подключичные мышцы, отвечающие за подъем и опускание крыльев. Хорошо развиты мышцы шеи и хвоста.

Нервная система

В полете птицы совершают сложные движения, поэтому мозжечок, отвечающий за координацию, имеет большой размер. Зрительные бугры также хорошо развиты. Полушария переднего мозга увеличены. Внутреннее строение птиц, их мозга и нервной системы связано со сложным поведением птиц.

Большинство действий инстинктивно — постройка гнезда, образование пар, забота о потомстве. Но с возрастом птицы способны обучаться. Если птенцы не испытывают страха перед человеком, то взрослые особи людей опасаются. Они могут отличать охотника от безоружного, а вороны могут понять, что именно в руке у человека – палка или ружьё.

Некоторые виды птиц узнают людей, которые их часто кормят, поддаются дрессировке и способны имитировать различные звуки, в том числе и человеческую речь.

Выделительная и половая системы

Рассмотрим выделительную и половую системы, их внутреннее строение и размножение птиц. Так как обмен веществ у птиц ускоренный, почки крупные. Эти парные метанефрические органы разделены на три лопасти и находятся под спинными стенками таза. Отходящие от них мочеточники открываются в клоаке. Мочевого пузыря у пернатых нет. Отходы жизнедеятельности, состоящие преимущественно из мочевой кислоты, быстро выводятся из организма.

Копулятивного органа у большинства пернатых нет. Семенники, увеличивающиеся в размерах в период размножения, выводят содержимое через канал в семенной пузырек, расположенный в клоаке.

Внутреннее строение птиц, а точнее, органов размножения самок, имеет интересные особенности. У них развиты только левые яичник и яйцевод, правые обычно рудиментарны. Скорей всего это связано с недостатком места для одновременного формирования крупных яиц. От яичника отходит яйцевод, который разделяется на несколько отделов: длинную фаллопиеву трубу, тонкостенную и широкую матку и узкое влагалище, которое открывается в клоаку. Чтобы провести оплодотворение, самец прижимает свою клоаку к клоаке самки.

Пищеварительная система птиц начинается ротовой полостью. Зубы у современных птиц отсутствуют — их отчасти заменяют острые края клюва, которым птицы

захватывают, удерживают и порой размельчают пищу. Дно ротовой полости заполняется телом языка, весьма разнообразного по величине и своей форме в зависимости от характера питания. В ротовой полости располагаются слюнные железы. У некоторых птиц липкая слюна обеспечивает приклеивание мелкой добычи к языку (дятлы и др.). Слюнные железы слабо выражены или отсутствуют у видов, питающихся достаточно влажным кормом. У некоторых птиц под языком находится сильно растяжимый мешок, образованный стенками ротовой полости, играющий роль места временного хранения пищи (пеликаны, кедровка, некоторые чистики).

Следующий за глоткой длинный пищевод у некоторых птиц (куриные, дневные хищники, голуби, попугаи и др.) имеет чётко выраженное расширение — зоб, служащий

для временного хранения пищи. В нём корм, подвергшийся обработке слюной, набухает и размягчается. Зобные железы некоторых птиц (например, голубей) вырабатывают особый творожистый секрет — «птичье молоко», который используется для выкармливания птенцов. У фламинго и пингвинов похожий секрет выделяют железы пищевода и желудка.

В связи с утратой зубов задача размельчения пищи перенесена на желудок. Своеобразие птиц — разделение желудка на два отдела: железистый (где выделяются пищеварительные ферменты) и мускульный. Из пищевода пища сперва попадает в железистый отдел, а из него переходит в мускульный. Стенки последнего образованы мощными мышцами, а в полости обычно находятся гастролиты (камни, обломки минералов и горных пород). Они и складки желудка при сокращении мышц стенок перетирают и размельчают содержимое, компенсируя отсутствие зубов. Не поддающиеся перетиранию компоненты (шерсть, перья, хитин, осколки костей и т. п.) у многих птиц (совы и дневные хищники, чайки, некоторые воробьиные и др.) спрессовываются в мускульном желудке в погадку и отрыгиваются наружу.

Кишечник относительно короткий: у разных видов он длиннее туловища в 3-12 раз, редко больше. Относительно длинный он у видов, питающихся грубой растительной пищей.

В нём выделяют более длинный тонкий отдел и менее протяжённый толстый отдел. Обычно парные слепые кишки у большинства птиц малы и выполняют роль лимфоидных органов. Однако у некоторых растительноядных видов (страусы, куриные, многие гусеобразные и др.) слепые кишки характеризуются большими размерами, и в них идёт активное переваривание пищи. Прямая кишка у птиц является не развитой, в связи с чем фекалии не накапливаются в кишечнике, облегчая массу птицы. Кишечник заканчивается расширением — клоакой, в которую также открываются мочеточники и протоки половых желёз.

Печень у птиц отличается относительно крупными размерами, имеет вид двух лопастей и располагается в поперечном направлении в правой половине тела.

Для компенсации энергозатрат во время полёта требуется высокий обмен веществ. Поэтому, у большинства птиц пищеварительная система

адаптирована к быстрому процессу переваривания. Процессы пищеварения у птиц протекают очень быстро: у свиристеля ягоды рябины проходят весь кишечник за 8-10 минут, а у утки через 30 минут после проглатывания карася длиной 6 см его остатков уже нельзя обнаружить в кишечнике. Энергетические резервы накапливаются в виде гликогена в печени и особенно в виде жира — подкожного и внутреннего. В период миграций запасы жира у некоторых видов может достигать 30-50 % от общей массы тела.

Также как и пресмыкающиеся, птицы, как правило, урикотеличны — их почки извлекают азотсодержащие отходы из кровотока и

выделяют их в виде мочевой кислоты, а не мочевины или аммиака, как у млекопитающих. Крупные метанефрические почки лежат в углублениях тазового пояса. Мочеточники открываются в клоаку, мочевой пузырь отсутствует. Некоторые птицы, как например колибри, составляют исключение — их азотистые отходы могут выделяться в виде аммиака, то есть эти птицы по сути являются аммонотеличными. Ещё одним конечным продуктом обмена веществ является креатин (у млекопитающих эту функцию выполняет креатинин). Моча из почек и экскременты из кишечника смешиваются и затем выделяются из клоаки птицы.

У морских птиц (трубконосые, чайки, чистики, пеликанообразные и др.) и некоторых пустынных птиц (африканский страус, пустынная курочка и др.) добавочными органами солевого обмена являются надорбитальные железы, способные выделять избыток солей в виде капелек секрета, стекающего из ноздрей.

Вернуться назад